職場のおみやげ文化は必要か?

旅行や帰省の後、職場でのおみやげ配りに悩んだ経験はありませんか。

今日は、私が感じてきた「おみやげ文化」のリアルと、これからの在り方について書いてみます。

おみやげを「買う派」「買わない派」が生まれる理由

ネットにおみやげ文化は禁止したほうがいいのか?っていう記事がありました。

会社員時代、私の職場ではおみやげを配る文化がありました。

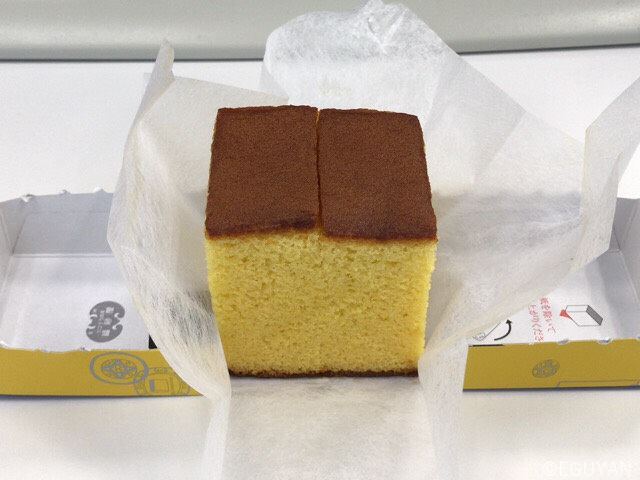

特に夏休み明けは、机の上に焼き菓子やご当地スナックなどがいくつも置いてあったり。

特に前職では、夏期休暇の期間はお盆ウィークと決まっていて、そこで全員一斉に取るというものでした。

そうなると、休み明けに「誰がどこへ行ったか」が自然と話題になります。

そんな中、どこかへ出かけた人が買ってきたおみやげを、出勤初日に配る……という流れが自然にできあがっていたのです。

ただ、全員がそうしていたわけではありません。

中には持ってこない人もいましたし、そもそも遠出していない人もいたはずです。

実際、私も夏休み中に近場へ出かけた程度ではおみやげを買わず、自分で食べるお菓子を買っていただけでした。

でも、有給を取って旅行に出かけたときは、なぜか「買っていかなくちゃ」と思ってしまう。

まわりに「旅行に行ってました」と知られてしまっているから、買わなきゃいけない心理が働いてしまうのですが・・・

そんな時は、人数のことを考えるのも面倒なので、できるだけコスパのよい焼き菓子や小袋入りのものを選んでいました。

おみやげ文化がストレスにもなる

「おみやげは感謝や報告の気持ち」とよく言われますが、実際には「数が足りないと気まずい」「できるだけ安く済ませたい」という気持ちが先に来ていました。

職場での人間関係を円滑に保つための“社交儀礼”のような感覚が強く、純粋な気持ちとはかけ離れていたように感じます。

さらに、こうした文化があると、「買わないと非常識と思われるのでは」「もらったら次は自分も買わないと」という無言の圧力が生まれます。

結果として、「買わなかった自分」を責める人や、「なぜあの人は買ってこないのか」と感じる人が出てきてしまうのです。

おみやげ文化は、悪気がなくても人を疲れさせます。

ちょっとした気遣いのはずが、いつの間にか義務化され、見えないストレスになってしまうのです。

おみやげ文化がなくても職場は回る

さきのネット記事の中で、公務員は「おみやげ持ち込み禁止」なのを知りました。

(国家公務員倫理規定)

おそらく、利害関係のある人からの手土産が汚職につながるリスクを避けるためでしょうが、こうしたルールはとても合理的です。民間企業にも取り入れてよい考え方ではないでしょうか。

「買ってきてもいいけれど、買わなくて当たり前」という文化の方が、気楽で健全です。

むしろ禁止してしまえば、余計な気遣いや出費に悩むこともなくなります。

職場での“おみやげマナー”に敏感になる必要もありません。

今、私は独立して一人で仕事をしているので、誰かのためにおみやげを買う必要はありません。

だからこそ感じるのですが、あの「誰に配るか」「何を選ぶか」「いくらまでなら許されるか」といった、どうでもいいようだけど割と面倒なこと解放されたのは、とても大きなことでした。

おみやげの有無で人間性を測られるような職場であるなら、それは見直すべき風土なのでは?と考えます。